The Creatures Issue : Interview with Toshihiro Iijima

ウルトラQ、初代ウルトラマンが誕生したのは1966年。その作品群を観ると、ハラハラワクワクするストーリーやキャラクターたちの裏に秘められたその社会的メッセージが、放送から52年経った現在の私たちの胸に突き刺さる。子供の頃、テレビの中のウルトラマンなどに登場する怪獣たちに救われたと公言しているギレルモ・デルトロ監督は、自身を”怪獣映画の伝道師”と自称し、『シェイプ•オブ•ウォーター』で怪獣映画として史上初のオスカーを獲得した。また、今年公開の映画『ダウン・サイズ』での人口増加に伴い、人類の縮小化政策を実行するといった設定にウルトラQ『1/8計画』を想起した観客は少なくないように思う。ウルトラQ、初代ウルトラマン両作品で演出•脚本を手がけ”バルタン星人の生みの親”としても知られる飯島敏宏監督本人に、当時から自然や科学、宇宙、そして社会問題とどのように向き合い”怪獣”が生まれたのか。そして、彼らは今どこへ向かうのかを訊いた。

Ultra Q and its main character Ultraman were first created in 1966. Currently, 52 years since it first aired, the series continues to move its audience members, through its dramatic plots and the powerful underlying social messages conveyed by its characters.Director Guillermo del Toro, who calls himself a “creature evangelist”, grew up watching Ultraman on his TV and says that the kaiju monsters on the show greatly inspired him. del Toro since received the first-ever Oscar Award given to a monster movie, for The Shape of Water.In addition, audiences can clearly see the influence of Iijima’s work in other recent movies as well, such as director Alexander Payne’s Downsizing, which is about shrinking humans as a solution to overpopuation. This plot is similar to the the “⅛ Project” in Ultra Q.NeoL interviewed Toshihiro Iijima, the creator of the Baltan Seijin that appear in both Ultra Q and the first Ultraman series. We asked him about how his takes on nature,science, the universe and social issues have given birth to kaiju monsters, and his future plans.

——まず、飯島さんにとっての怪獣映画の原体験とは何だったのでしょうか?

——First of all, how were you first introduced to the genre of monster movies?

飯島「いちばん元の話をすると『ゴジラ』(1954年)ですね。どうせくだらないんだろうと思って観に行ったら、本田猪四郎さん(映画監督、『ゴジラ』など多くの怪獣映画を含む数々の東宝作品を製作)が手がける”原水爆実験”をテーマに背負った作品だということがわかり、静かに暮らしていたゴジラが人間による原水爆実験で出てきてしまったということが心に残りました。その気づきが私自身の怪獣の原点です。円谷英二監督は子供時代に『キングコング』(1933年)を観ていたとおっしゃっていたのですが、キングコングもまさにそうですよね。エンパイアステートビルの上に立っただけで本人はなんにもしないうちに、人間にドンドン攻撃されて、それを観ているほうも胸を痛めるという。そういった悲哀さが円谷英二作品に影響していると思います」

“I think it all began with Godzilla (1954). At first, I didn’t expect too much from the movie,but when I watched it, I was moved by how Ishiro Honda (who has produced many monster movies with Toho Entertainment) tackles the topic of bomb experiments. I could not forget about how the gorillas, who had been living peacefully, took over the earth after the humans conducted the bomb experiments. That was what started my fascination with monsters. Director Eiji Tsuburaya said that he grew up watching King Kong, and that is another famous monster movie. It’s sad to watch King Kong being attacked by people for simply standing on top of the Empire State Building. I think that kind of sorrow has influenced Eiji Tsuburaya’s work.”

——確かに。『シン・ゴジラ』(2016年)にもその悲哀を感じました。

——Definitely. I felt that kind of sorrow in Shin Godzilla (2016), too.

飯島「庵野くん(庵野秀明監督/『シン・ゴジラ』を手がけた)から『子供の時にウルトラマンを観て、怖かった』と言われたのですが、彼もそういったプリミティヴなことを大事にしている。『シン・ゴジラ』にしてもプリミティヴなものを大事にしているんですね。普遍性を持たせるためにはプリミティヴさに行き着くと思うのですが、『シン・ゴジラ』はそういった要素をもつ初期のゴジラを踏襲したものでした」

“Director Hideaki Anno said that he was scared when he watched Ultraman as a child, but I think he also values portraying primitiveness in his works, including Shin Godzilla.

I think we portray primitiveness when we want a work to have universality, so in that way, Shin Godzilla followed into Godzilla’s footsteps.”

——飯島さんの描かれる怪獣たちにもそのような要素が色濃く出ていますが、キャラクターを作る際に心がけていることは?

——I definitely feel that those aspects are strongly reflected in your pieces, but is there anything you keep in mind when creating characters?

飯島「僕は自分の中に小さい頃の少年の僕がいて、それに語りかけるというのかなぁ。そうやって心の中の、その子に対して脚本を書いているんです。そうすると、圧倒的な強さをも持ったものより、悲哀や繊細さを持ったキャラクターやアイデアが自然と出てくる。

また、娯楽作りで大事なことは、相手に伝わりやすいようにいつも心がけることです。例えば、脚本執筆時には子供たちが科学に対してどの程度理解力があるかというのを実際に見て、それを越えたものを作らないということを自分に言い聞かせるために常に傍に子供用の科学誌を置いていました。昔は兄弟が多くて当たり前で、親は長男を大事にするので長男向けに本を買うけど下の子にはそのお下がりしかこないのが当たり前でした。僕は三男だったのですが、お兄ちゃんのものを読むので頭でっかちになっていくんですね。娯楽作家として、そういった子供たちの事情なんかも考えながらいつも彼らの目線で脚本を書いていましたね」

“I communicate with the child within me and I am writing to him. When I connect with my inner child, I am naturally able to create characters and ideas that contain sorrow and delicacy, as opposed to ones that are overwhelmingly powerful.

In addition, I think it is important to make sure that I am creating works that are easy for their audiences to comprehend. For example, I owned children’s science magazines,so that I could be aware of how much scientific knowledge a typical child has and worked within that framework. In the past, it was common to have many siblings and parents usually spoiled their eldest child, so the younger siblings read hand-me- down books. I was the third son, so I became big-headed from reading my older brother’s books. As a writer, I think about such situations that children are placed in and try to write from their perspectives.”

——子供の目線を非常に大切にされているのですね。

——It seems like you really value children’s perspectives.

飯島「僕は幼少時代に『ハワイ•マレー沖海戦』(円谷英二作品/1942年)などの戦争映画のほかに、喜劇映画やチャンバラ映画も戦争の前によく観ていました。そういった当時の大衆娯楽が影響して娯楽作家をやっているのです。大学時代に放送劇コンクールで優勝した際、ラジオから流れてくるのを家族が喜んで聴いていて、その姿を見た時に、『この人たちがわからないことは一生やるまい』と大衆作品をやっていく決意をしたんです。

実は、ウルトラマンのスペシウム光線のポーズにも大衆娯楽の影響が強く出ているんですよ。あれは理屈では思いつかないことです。取り入れた経験が感覚的なアイデアとして出てくる、それを後から『このポーズはプラスとマイナスである』『防御と攻撃を表している』など、勝手に皆が理屈をつけてくれるんですから面白い(笑)。

元々『ウルトラマン』は自分が手がける予定ではなく急遽撮ることになったものなうえに、僕が最初に撮った回は第3話目となっていますが、実際の撮影は1話目よりはやく行われたんです。ウルトラマンというのは全く新しいオリジナルヒーローだったから、『ウルトラマンとはなにか?』が私自身まだわからないし、自分が作るものが嫌が応にも土台になってしまうというプレッシャーがあった。そういう状況なので撮っている時にはウルトラマン像に確信が持てずにいたのですが、試写のときに札幌公会堂に集まった子供たちが夢中になって観てくれて、最後に主題歌まで歌ってくれてね。正直な反応をする子供が飽きないで熱中するものなら娯楽としても通じ、プリミティヴさもあり、間違いないものになったのだろうとホッとしましたし、本当に涙が出るほど嬉しかった」

“When I was a child, I watched all different kinds of movies; in addition to war movies like The War at Sea from Hawaii to Malaya (Director Eiji Tsuburaya / 1942), I watched a lot of comedies and samurai movies before the war. I think the pop culture of that time inspired me to become a creator. When I won an award for a radio play in college and I saw how happy that made my family, I decided then that I will never make anything that they won’t understand. That’s why I make mainstream work.

In fact, the pose that Ultraman makes when he shoots Specium Ray is also heavily influenced by pop culture. It’s not something that you can come up with by thinking rationally. I draw from some influences and throw in some intuitive ideas. From there,people interpret meanings like “This pose has both plus and minus versions” or “That serves both offensive and defensive purposes.” It’s always interesting to see what kind of explanations people come up with.

I originally wasn’t supposed to work on Ultraman and it was decided last minute. So,even though the episode I worked on with the Baltan Seijin aired as the second one, it was actually shot before the first one. Ultraman was a new original superhero and I had no clue yet about who he was, so I felt a lot of responsibility and pressure about my ideas becoming the foundation for future stories. I was unsure about my vision for Ultraman, but when I went to a screening in Hokkaido, the children were so into it that they even sang along to the theme song at the end. WIth children, it’s so obvious whether they enjoy something or not, so it was honestly a relief to see them reacting so enthusiastically. That positive response, along with the primitiveness portrayed in the stories, made me certain that Ultraman is quality entertainment, and I was so happy that I cried tears of joy.”

——ウルトラマンのような、前例のない全く新しいものを作るという挑戦に対してはどうお考えになって取り組まれたのでしょうか。

——What kind of mindset did you have going into the challenge of creating something like Ultraman, which is unlike anything that has come before it?

飯島「僕は新しいものを作るということに興味を持つんです。未知の世界に入っていくこと自体に『面白いからやってみよう』という気持ちがある。プレッシャーは大きかったですが、気質として『誰もやってないんだから俺がやればいいんじゃないか』という極楽とんぼのようなものがあるんですよ。なるようになるさ、というか(笑)。しかも人がやっていることの真似はしたくないという意地がある。もちろん全く何からも影響を受けていないというわけではなく、さっき言ったような子供の頃に観た映画の記憶が繋がっていったり、源流はどこまでも辿っていけますがね。

その未知への好奇心は、怪獣のキャラクター作りにも通じます。子供たちにとって、自分たち地球人とは異なった見た目の怪獣たちを単なる敵ではない存在にするためには”他者に対する好奇心”という感覚が大切でした。

例えば僕自身、テレビの世界でやってきた中で全く違う映画業界や年齢層の人と接したときにお酒を飲んで話しているうちにお互いの考え方の似たところが見えてきて、親近感が湧いたというような経験をしました。自分と違う世界の人でも話していれば共通項がみえてくるし、それがあるから安心して接していられるなと感じたその感覚が、未知の世界から来た怪獣たちに対する目線に近いのかもしれません。それは大学時代に英文科の先生に、進駐兵の奥さんたちが読み終わった古本を売っている本屋に連れて行ってもらって、アメリカにも貧しく虐げられている人たちがいると知った時の衝撃や気づきも同じです。それまでは僕らはアメリカ人は皆車が二台も三台もあるような金持ちばかりなんだろうというイメージで、だから戦争に負けたんだと考えていましたが、アメリカにも大衆の生活を送る人々がいて、そこに自分との共通点を見いだすことが出来るといった気づきの経験は貴重でした」

“I am curious about making new things. I tend to think, “This is interesting. Let’s try it!”when entering an unfamiliar world. There was immense pressure, but I’m also the type of person who also enjoys the responsibility and thinks, “If no one else is going to do it, I am!” Whatever happens, happens. I’m also stubborn in that I don’t want to copy anyone. Of course, that doesn’t mean I’m not inspired by other works; for example,earlier, I mentioned some movies that I watched as a child. You can trace back a long

ways.

I think this curiosity of the unknown is also reflected in the process of creating kaiju characters. For children to not view the kaiju, who look very different from them, as the enemies of humans, it was important to tap into their innate curiosity about others.

For example, personally, as someone involved in the entertainment industry, I have found myself becoming closer to people working in different genres or of a different generation when I discovered similarities with them, over some drinks. You can find similarities with people who seem to live in a world that is very different from your’s, if you talk to them, and start to feel more comfortable. I think that is similar to getting to know the monsters. An experience that comes to mind is when my college English professor took me to a bookstore where American military wives sold used books. I was shocked to read a book by Erskin Caldwell that portrayed poor Americans suffering in poverty. Until then, I thought that all Americans were filthy rich, living glamorous lives with multiple cars, and that that was why Japan lost the war. That book made me realize that like Japan, there are Americans of all classes, from the extremely wealthy to the working class.”

——他者との共通点を見出すことが怪獣作りの土台にあるというのは、非常に興味深いお話です。

——It’s fascinating that your character-making is influenced by finding similarities with other people.

飯島「身近な経験を想像力で膨らませるということですよね。人との会話からアイデアを着想した例もあります。ウルトラマンが住む『光の国』という場所は沖縄のニライカナイから発想を取り入れました。脚本執筆時に僕が考えていたもともとの『光の国』というのは理想郷、ユートピアのイメージだったのです。しかし、沖縄出身の金城哲夫さん(脚本家、第一期ウルトラシリーズを企画)から、沖縄の人たちが信じているニライカナイという、天国とはまた違ってこの地球のどこかの”海や山の向こう”にそういう場所があって、人々が何か飢えていれば恵みを与えてくれるというところがあるんだということを聞いたのです。当初はウルトラマンは違う星からではなく、ニライカナイのような異界から人々を救いに来たというように考えていたのですよ」

“I guess it’s all about drawing from and building upon personal experiences. For example, there have been some conversations that sparked ideas. I was talking to Tetsuo Kinjo (a scriptwriter, who worked on the first Ultraman series), who is from Okinawa, about the Land of Light, where Ultraman lives. He told me about a place that Okinawans believe in called Nirai Kanai, which is different from heaven. It is a place

somewhere on earth beyond the mountains and the seas that people can go to for blessings in times of need. Originally, the Land of Light had been imagined to be a utopia, but this conversation transformed and solidified my image of it. Ultraman is not a warrior from outer space, but a savior who came from a place like Nirai Kanai to rescue humans.”

——「光の国」のもともとのイメージは異星ではなかったのですね。

——So the Land of Light was not originally based on another planet.

飯島「そう。僕らから上の世代の人たちの異星のイメージというのは、地球よりも進んだ文明を持っていていつか異星人は地球を攻めてくるというようなものでした。それまではいつも地球が被害者だった。しかし、『ウルトラQ』をやったあたりから公害問題が大きくなってきて『いや、地球はむしろ加害者なんじゃないか』と考えるようになったのです。『怪獣も出てきたくてきたわけじゃない』、というような発想に逆転してきた」

“Exactly. I think people from previous generations carried the image that life on other planets is far more technologically advanced than on Earth, and that aliens will come invade us. The Earth was always the victim. However, around when Ultra Q came out,we started becoming more aware of environmental issues like pollution and realized that we might actually be the culprits causing damage. Our mindsets shifted to thinking,“The monsters didn’t come here because they wanted to.””

——おっしゃるようにウルトラQや初代ウルトラマンなどは現代の社会が抱える問題を何十年も前に鋭く切り取って描いています。飯島さんにとっての現代の問題点や考えなくてはならないテーマはどういったものでしょうか。

——As you mentioned, Ultra Q and the first Ultraman series brought attention to important social issues decades before we really started addressing them. What kind of social issues and themes do you believe we need to think about now?

飯島「一番は、バルタン星人のストーリーでも一貫して描いていた『過度な経済活動』です。もうこのへんでいいじゃないの、と思います。例えばせっかく電力を節約するLEDを開発したのに、それを使ってもともと美しい自然を夜通しライトアップしたり、大変に矛盾をはらんでいますよね。それをもっと普遍的に考えると、過剰な経済活動や過度なグローバル化が戦争に繋がっていると考えています。正しい正しくないで攻撃をしあって、根本の原因を見過ごしているから、ますます解決から遠ざかってしまう。

過剰な経済活動という点で言うと、ウルトラQのなかで『1/8計画』(注1)という話があるでしょう。新しい映画で『ダウン・サイズ』(注2)という作品があって、それと設定が同じなんですが、『1/8計画』が作られた1966年当時から問題は変わっていないのだなという気持ちもありつつ、なぜいま日本がああいったテーマで作品作りをやらないんだと思ってしまいますね。最近の自分の執筆でも、巨大化はいくらでも出来る中、バルタン星人がダウンサイジングしているという設定にしていたのですが、あの映画が出たので設定を変えなくちゃいけませんね(笑)。彼らの星では地球よりも科学が進んだから、逆に身体を小さくしてエネルギーを使わなくなったということなのですが、僕自身はこのやり方のほうが、現状の過度な経済発展を求めエネルギーを際限なく浪費する動きよりも本当の意味での成長と言えるのではないかと考えています」

“I think the most important social issue we need to face is extreme economic activity,which I also address in the stories about Baltan Seijin. I think we should stop around where are now. For example, we created LED technology to save energy. Yet, we now use LED to light up the night sky, which is already naturally beautiful. To think about this on a more universal level, I think extreme economic activities and globalization lead to wars. We fight over who’s right or wrong and forget to focus on the fundamental problems, ending up further from resolutions.

The “⅛ Project” (*1) in Ultra Q addresses the consequences of extreme economic activity. There’s a new American movie called Downsizing (*2) which has a similar plot,and it made me think about how very little has changed since 1966, when the “⅛ Project” was created. I don’t know why there aren’t more Japanese movies that address similar social issues. Recently, I was making a story about Baltan Seijin downsizing despite having the capacity to grow bigger, but I guess I have to change the plot now that Downsizing is out. Their society is much more technologically advanced, so they shrink themselves to save energy. I think this is true social progress,compared to our current society, which continues to waste energy in order to increase economic activity.”

——バルタン星人に込められた、「自裁の理念」(注3)に共通していることですね。時代性関係無く普遍的に大切にすべきテーマだと思います。

——I think that the value of self-discipline (*3) that the Baltan Seijin live by is a universal theme. It’s relevant to everyone, regardless of age or gender.

飯島「変わるなら今が最後のチャンスだなと思っています。ここでブレーキをかけないといけない。特に経済的な成長を成長し続けないと社会が成り立たないということ自体が理論的におかしいですよ。つまり経済成長していかないと成立しない循環というのは好循環ではない、と思うのです。

たぶん皆さんそういう風に考えていらっしゃるとは思うんだけれど、人というのはついつい行き過ぎてしまう。バルタン星人の『自裁の理念』とは、彼らが地球を救うのではなくてそれぞれの惑星が自分で自分のことを解決しなさい、ということ。全惑星が同じ文明を求めるのではなく、それぞれ持つものを循環していけばいいんだということを、バルタン星人を通じていま、僕は訴えたいです」

“I think right now is our last opportunity to change. We have to stop ourselves now. The idea that society is dysfunctional if there isn’t constant economic growth is illogical. A cycle that needs to be constantly growing economically is not ideal.

I think many of you may feel this way, but people often go too far without realizing it.

The Baltan Seijin’s philosophy of self-discipline means that they are not going to rescue the earth; everyone should solve their own planet’s problems. Not all planets have to evolve in the same way, but rather, make do with what they have. That is the message I am trying to convey through the Baltan Seijin.”

(注1)ウルトラQ第17話『1/8計画』(1966年)。政府は人口増加対策として人間を1/8に縮小し、「Sモデル地区」で生活させる政策を実行する。地区内で縮小された人々は三大義務も免除され自由に生活することが出来る。

*1 Ultra Q, episode 17 “The ⅛ Project” (1966). In response to overpopulation, the

government decides to shrink humans to ⅛ of their previous sizes and make them live

in District S13. Residents have been absolved from responsibilities and are allowed to

live freely.

(注2)『ダウン・サイズ』(2017年)。人口増加対策として人体を13cmに縮小する計画が持ち上がり、実行した人々は経済的に心配のないロールモデルのような夢の生活を送ることが約束される。

*2 Downsizing (2017). In response to overpopulation, people are shrunk to being 13 cm tall. People who agree to be shrunk get to live utopian lives where they do not have to worry about money.

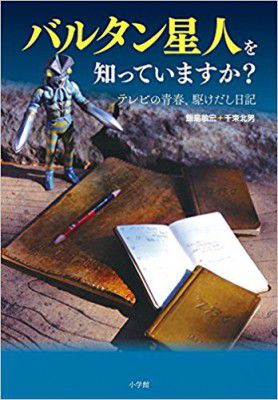

(注3)”自らを省みて、自らを裁く、自分のことは自分で 処し、自国のことは自国で処

し、地球のことは地球で処する”という飯島監督がバルタン星人を通してそのときどき

の子供達とかつての子供だった大人達に伝えたかった理念のこと。(著書『バルタン星人を知っていますか?』より)

*3 “To examine one’s self, to judge one’s self, to punish one’s self. To manage our land by ourselves, and for people on earth to do the same.” This is a message that Director Iijima wanted to communicate to both current and former children. (from his book, Baltan Seijin wo Shitteimasuka?)

Toshihiro IIjima

Born in Tokyo in 1932, Toshihiro IIjima started working at KRT (currently TBS) in 1957,when he belonged in the movie department. There, he was a scriptwriter and director for Tsuburuya Productions and International Television Films, Inc. From 1992, he was the president of KInoshita Productions (currently DREAMAX Television) and currently freelances. At Tsuburuya Productions, he directed pieces such as Ultra Q, Ultraman,Ultra Seven, and Invasion of Astro-Monster, His other works include dramas like Naite Tamaruka and Kinyoubi no Tsumatachi e and movies Daigoro vs Goliath and Homecoming.

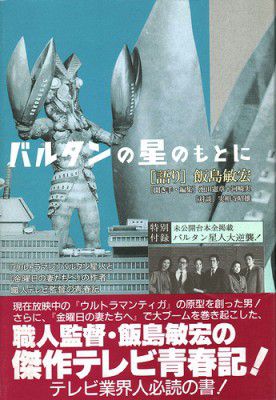

Baltan Seijin no Moto ni (Fuujinsha, 1997)

飯島敏宏

1932年、東京都出身。57年にKRT(現TBS)に入社。映画部に所属しながら国際放映、円谷プロダクションで脚本・監督を手がける。92年以降、木下プロダクション(現ドリマックス・テレビジョン)の社長を務め、現在はフリー。円谷プロでは『ウルトラQ』『ウルトラマン』『ウルトラセブン』『怪奇大作戦』などを監督し、その他の代表作にドラマ『泣いてたまるか』『金曜日の妻たちへ』、映画『ダイゴロウ対ゴリアス』『ホームカミング』がある。

著書:『バルタンの星のもとに』(風塵社)

池田憲章と河崎実による回想インタビューと、実相寺昭雄との対談を収録。円谷プロダクション監修。

Amazon.co.jp

『飯島敏宏「ウルトラマン」から「金曜日の妻たちへ」』(双葉社)

白石雅彦による同氏の評伝と、飯島敏宏(千束北男)の小説、シナリオで構成されている。

Amazon.co.jp

『ウルトラマン誕生大作戦』日本経済新聞 朝刊文化欄(2016年2月19日)

日本経済新聞

『バルタン星人を知っていますか?~テレビの青春、駆け出し日記~』(小学館)

Amazon.co.jp

photography Masakazu Yoshiba

interview&edit Ryoko Kuwahara,Shiki Sugawara

都市で暮らす女性のためのカルチャーWebマガジン。最新ファッションや映画、音楽、 占いなど、創作を刺激する情報を発信。アーティスト連載も多数。

ウェブサイト: http://www.neol.jp/

- ガジェット通信編集部への情報提供はこちら

- 記事内の筆者見解は明示のない限りガジェット通信を代表するものではありません。